Cardage6

Cardage6 Ourdissage1

Ourdissage1 Tissage, laine des Pyrénées

Tissage, laine des Pyrénées Tissage, laine des Pyrénées

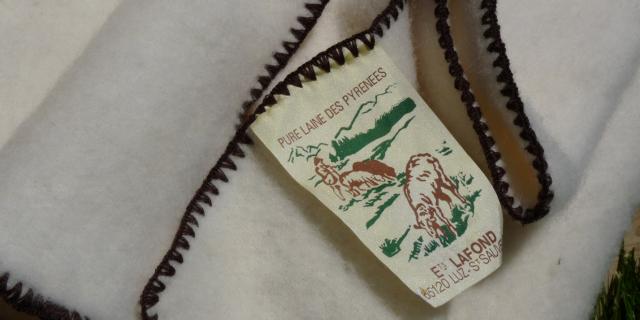

Tissage, laine des Pyrénées Couverture en laine des Pyrénées

Couverture en laine des Pyrénées Mouton St Michel Luz

Mouton St Michel Luz

Introduits dans les Pyrénées il y a plusieurs milliers d’années, les ovins ont vite eu dans l’histoire des Hommes un rôle de premier plan. Pourvoyeuses du lait nécessaire à la fabrication de beurre et fromages, source de viande pour les races les plus trapues, les brebis ont vite trouvé leur place dans les familles pyrénéennes.

Transhumant au printemps vers les prairies d’altitude d’où elles redescendent chaque automne, elles sont entre temps, délestées de leurs toisons : l’emploi de la laine comme fibre textile remonte à l’âge du Bronze et on tissait déjà il y a plus de vingt siècles dans les Pyrénées ! La laine s’ajoutait au lin et au chanvre, deux plantes aussi utilisées dans la confection de vêtements solides et résistants aux intempéries et au froid.

Une fois la précieuse matière prélevée, elle est soigneusement lavée, cardée (le mot “cardage” vient du “chardon”, plante sauvage aux épines solides servant de peignes naturels pour démêler et aérer les fibres de la laine), filée et mise en écheveau ou en pelote avant d’être tricotée. Traditionnellement, ces tâches sont réalisées à la maison et incombent aux femmes ou aux anciens qui ne vont plus guère aux champs.

La laine était également triée pour son utilisation future : la plus blanche servait à confectionner draps et vêtements nobles, tandis que les teintes plus brunes ou noires allaient à la production de vêtements plus utilitaires : bérets, chaussettes, matelas et couvertures moins raffinées mais pas moins chaudes. Pour les chemises et le linge de corps, on préférait le lin dont la culture était largement répandue dans les Pyrénées centrales (et autour de Lourdes notamment), à tel point que l’on appelait autrefois la Bigorre « le Pays Bleu », du fait de la couleur bleue des fleurs de lin.

Après un âge d’or à la fin du XIXème siècle avec la mécanisation et l’industrialisation de la production de lainage des Pyrénées dans certaines communes du Piémont (Saint Gaudens, Pau, Oloron, Bagnères de Bigorre, Bruges, Pontacq…), l’activité disparaît presque totalement à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Toutefois, son utilisation revient peu à peu à l’ordre du jour : en effet, la laine est une matière naturelle, isolante, résistante et possède de nombreuses qualités aujourd’hui recherchées en opposition aux matières synthétiques. Sa production, qui a toujours été locale et qui lui a donné son nom de “lainage des Pyrénées” est désormais un atout considérable à l’heure du “made in France” et de la valorisation de producteurs locaux. Les lainages des Pyrénées, qu’ils soient encore sur le dos des brebis croisées à l’occasion de vos randonnées ou feutrés pour la confection des traditionnels bérets, a encore bien des histoires à tisser…

Ateliers de confection

Visitez les ateliers de lainages aux alentours de Lourdes :